Erster erfolgreicher Test eines generativ gedruckten Aerospike-Triebwerks mit Wasserstoffperoxid-Kerosin-Treibstoff

Innovativer Heißgastest:

Ein Meilenstein für Aerospike-Triebwerke

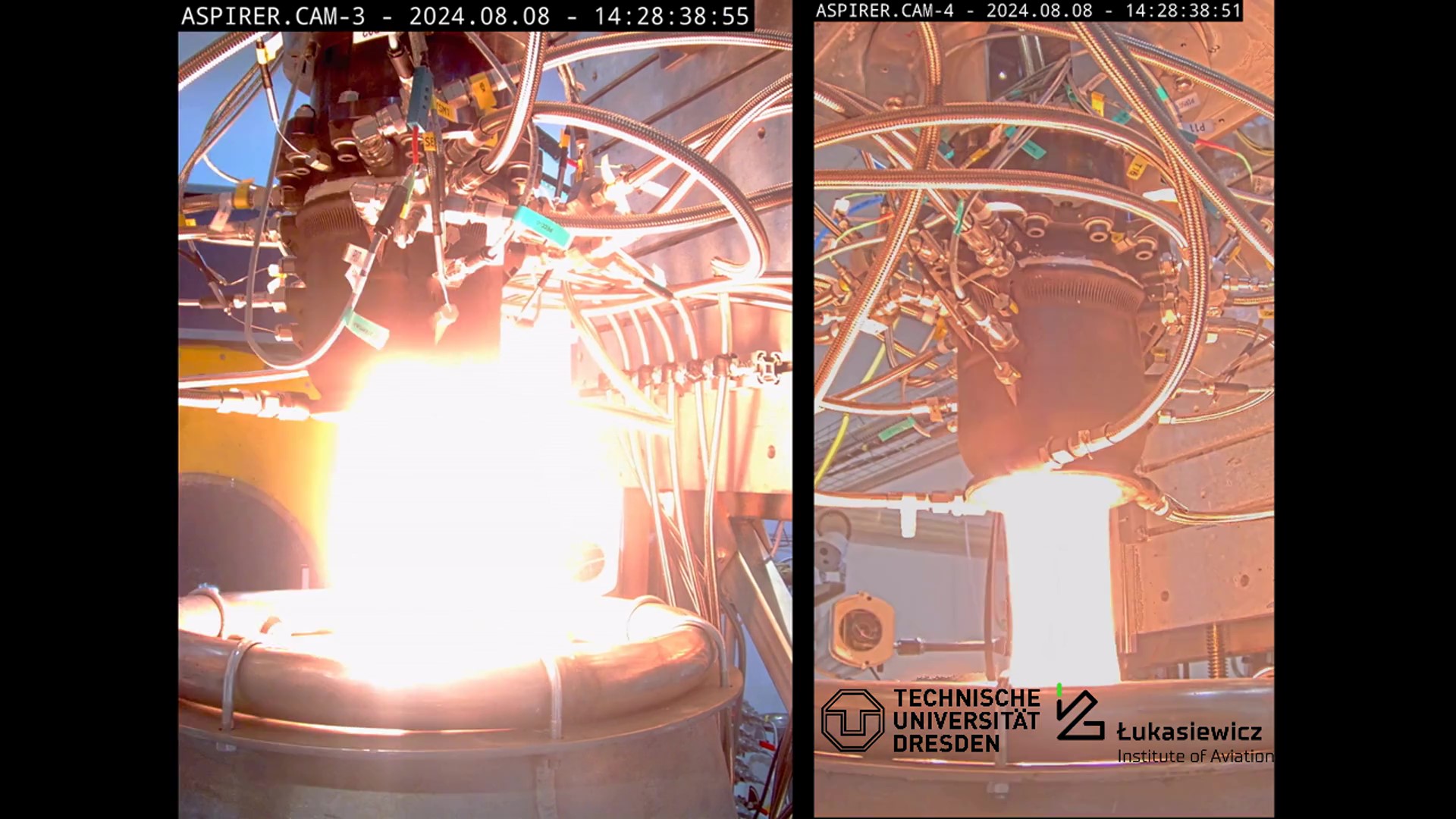

Ein Konsortium aus Fraunhofer IWS, Technischer Universität Dresden, ArianeGroup und dem Warschauer Institute of Aviation hat einen bedeutenden Durchbruch in der Raumfahrttechnik erzielt: Der erste erfolgreiche Heißgastest eines 3D-gedruckten Aerospike-Triebwerks mit einer nachhaltigen Treibstoffkombination aus Wasserstoffperoxid und Kerosin. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit im Rahmen des von der European Space Agency (ESA) geförderten Projekts ASPIRER durchgeführt. Die Resultate des Tests haben das Potenzial, die Effizienz von Raumfahrtmissionen zu steigern.

Aerospike-Triebwerke sind nicht nur technisch faszinierend, sondern bieten auch signifikante Vorteile gegenüber herkömmlichen Raketentriebwerken mit Glockendüsen. Während klassische Triebwerke oft mit einem hohen Treibstoffverbrauch und einer begrenzten Effizienz zu kämpfen haben, zeichnen sich Aerospike-Triebwerke durch eine verbesserte Leistung über verschiedene Höhenlagen aus. Diese Eigenschaften machen sie zu einer potenziellen Lösung für zukünftige Raumfahrtmissionen, insbesondere in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt.

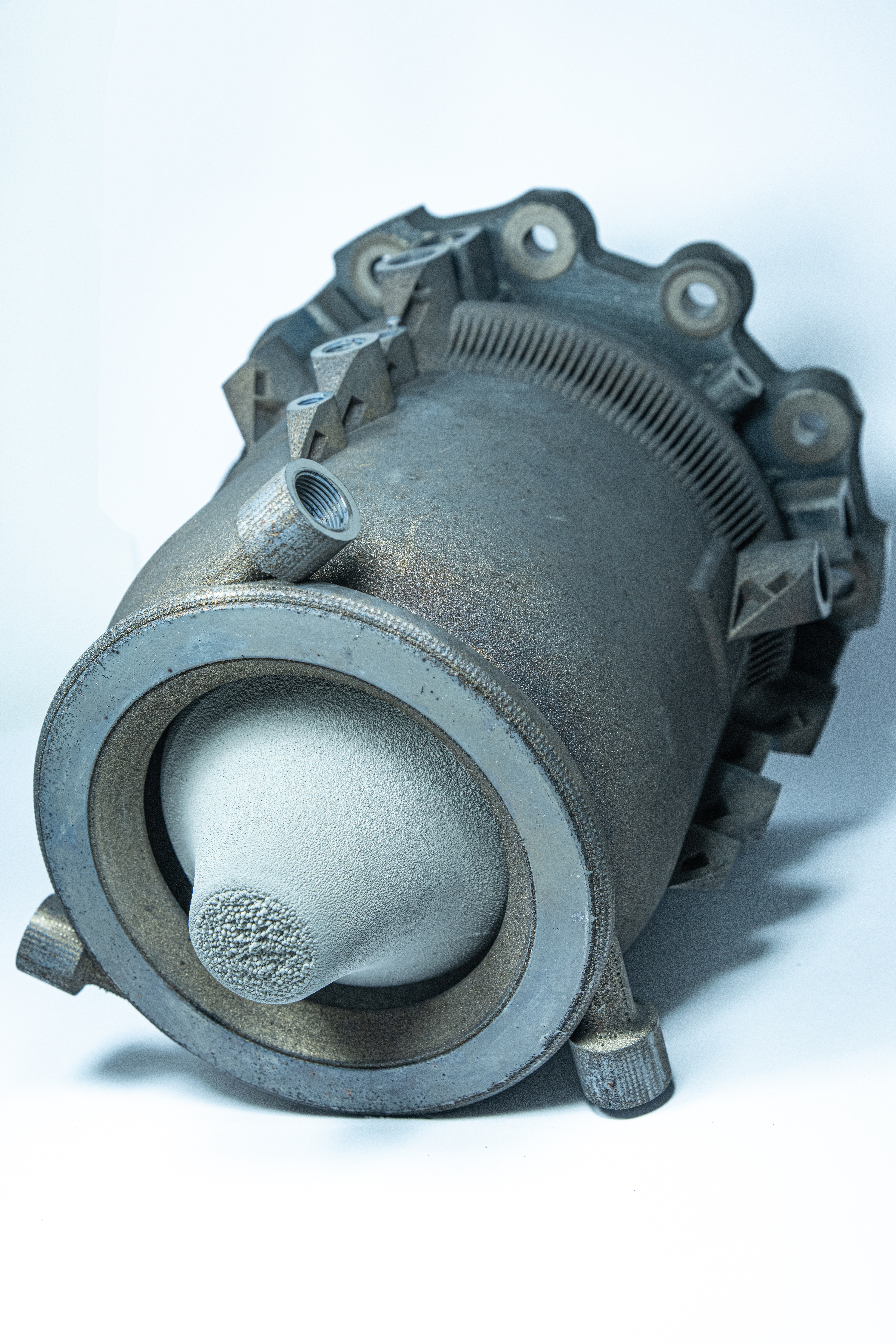

Herausforderungen und Lösungen: Ein Durchbruch durch Additive Fertigung

Die Komplexität der Aerospike-Triebwerke stellt eine erhebliche Herausforderung dar, insbesondere in Bezug auf die Kühlung, die aufgrund der hohen thermischen Belastungen entscheidend für den Erfolg ist. »Dank innovativer 3D-Druckverfahren wie dem Selektiven Laserstrahlschmelzen war es uns möglich, komplexe innenliegende Kühllösungen zu realisieren«, erklärt Samira Gruber, Projektverantwortliche am Fraunhofer IWS. Diese Kühllösungen sind entscheidend, um die Temperatur im Brennraum zu kontrollieren und den sicheren Betrieb des Triebwerks zu gewährleisten.

Durch den Einsatz des selektiven Laserschmelzens in Kombination mit einer neu entwickelten hitzebeständigen Keramikbeschichtung für die Brennkammerelemente haben die Wissenschaftler entscheidend zur erfolgreichen Durchführung des Heißgastests beigetragen. Die Projektbeteiligten haben auch eine umfassende Prozesskette entwickelt, die nicht nur die additive Fertigung, sondern auch nachfolgende Bearbeitungsschritte wie Fräsen und Laserschweißen umfasst. Diese integrierte Herangehensweise ermöglicht es, Designänderungen effizient umzusetzen und die gesamte Qualität des Triebwerks zu gewährleisten. »Unsere Tests haben gezeigt, dass die gesamte Fertigung funktioniert hat. Alles hat gehalten wie ausgelegt«, sagt Alex Selbmann, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter des IWS im Projekt die komplette Prozesskette mit begleitet hat.

Effizienz und Nachhaltigkeit: Die Zukunft der Raumfahrt

Die Aerospike-Triebwerke bieten im Vergleich zu klassischen Raketentriebwerken nicht nur eine signifikante Treibstoffeffizienz, sondern auch eine leichtere und kompaktere Bauweise. Diese Eigenschaften prädestinieren sie für verschiedene Missionsszenarien, darunter Trägerraketen, Expeditionen zum Mars und zum Saturnmond Titan sowie Mondlandefähren. »Insbesondere im Fall von Mondlandefähren könnten Aerospike-Triebwerke eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen, hydrazinbasierten Antrieben darstellen«, betont Gruber. Die Verwendung traditioneller Treibstoffe wird aufgrund gesundheitlicher und ökologischer Risiken zunehmend kritisch betrachtet, weshalb die Entwicklung umweltfreundlicherer Alternativen von großer Bedeutung ist.

Die besondere Form der Aerospike-Triebwerke ermöglicht zudem eine größere Gestaltungsfreiheit. Dies führt zu flacheren Mondlandefähren, die das Be- und Entladen durch Astronauten sowie das Entsenden von Rovern erheblich erleichtern. Die Kombination aus Effizienz, Nachhaltigkeit und innovativer Technik positioniert die Aerospike-Triebwerke als zukunftsweisende Lösung für die Raumfahrt. Darüber hinaus könnte der Einsatz dieser Triebwerke in verschiedenen Anwendungen dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck der Raumfahrt zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken.

Ein Blick in die Zukunft: Alternative Antriebe für die Raumfahrt

Die Entwicklungen am Fraunhofer IWS zielen darauf ab, die Eignung alternativer Verfahren zur Triebwerkssteuerung zu untersuchen und langfristig den technologischen Reifegrad von Aerospike-Triebwerken zu erhöhen. Insbesondere wird die Forschung darauf abzielen, innovative Steuerungssysteme zu entwickeln, um die Leistung der Triebwerke unter verschiedenen Bedingungen optimieren. Gelingt es mit diesen innovativen Technologien verbundene Unsicherheiten zu überwinden, könnten die Wissenschaftler eine neue Ära umweltfreundlicherer Antriebe in zukünftigen Raumfahrtmissionen einleiten. »Wir sind überzeugt, dass unsere Ansätze die Raumfahrtindustrie nachhaltig verändern können«, fasst Gruber zusammen.

Zusätzlich wird das Fraunhofer IWS weiterhin an der Verbesserung der Herstellungsverfahren arbeiten, um die Produktionskosten zu senken und die Verfügbarkeit dieser innovativen Triebwerke für zukünftige Missionen zu erhöhen. Die Vision ist klar: eine nachhaltige und effiziente Raumfahrt für die kommenden Generationen.

Seit 2020 fördert die europäische Raumfahrtagentur ESA das Projekt »AeroSPIke Rocket Engine Realisation« (ASPIRER) unter Beteiligung des ILR als Konsortialleiter, dem Fraunhofer IWS, dem »Space Technologies Center – Lukasiewicz Research Network« aus Warschau und der ArianeGroup.

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS